Die TU-Graz erforscht im Rahmen des EU-Projektes “Ambient-6G” ein Internet der Dinge ohne Stromversorgung. Weltweit sind derzeit rund 20 Milliarden Internet-of-Things-Geräte (IoT) im Einsatz – von smarten Sensoren in der Industrie bis zu intelligenten Haushaltshelfern. Bis 2033 soll sich diese Zahl verdoppeln. Das bringt ein massives Entsorgungsproblem mit sich: Milliarden Altbatterien und Akkus müssten regelmäßig getauscht und entsorgt werden. Ein internationales Konsortium mit Beteiligung der TU Graz arbeitet nun an einer nachhaltigen Alternative – und wird dafür von der EU mit 8,4 Millionen Euro gefördert.

Energie aus der Umgebung statt Batterien

Im Projekt Ambient-6G wollen Forschende der TU Graz, der Aalto-Universität, der KU Leuven und der Universität Oulu batterielose IoT-Geräte entwickeln. Statt Batterien sollen künftig Energiequellen aus der Umgebung wie Funkwellen, Wärme oder Vibrationen die Geräte betreiben. Auch Unternehmen aus der Elektronik- und Telekommunikationsbranche sind an Bord.

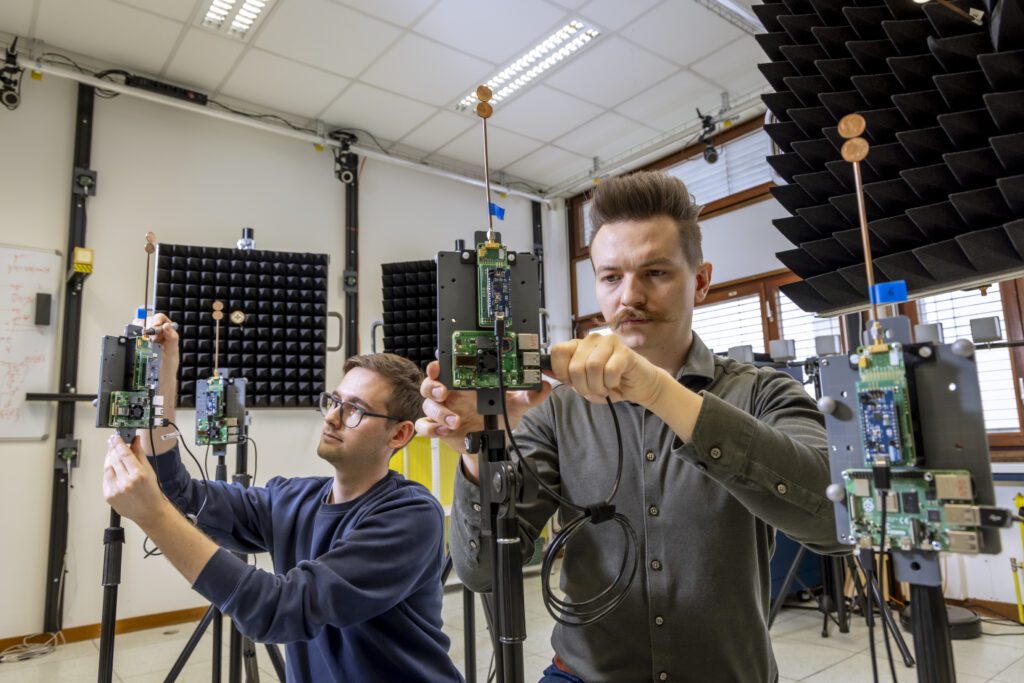

„Wir wollen die IoT-Geräte per Funk mit Strom versorgen und dies mit der Backscatter-Kommunikation verbinden“, erklärt Klaus Witrisal, Leiter des Instituts für Kommunikationsnetze und Satellitenkommunikation an der TU Graz.

Backscatter-Kommunikation: Reflektieren statt Senden

Das Prinzip: batterielose IoT-Geräte reflektieren Funksignale zentraler Antennen, verändern diese minimal und übertragen so Informationen. Diese passive Kommunikation benötigt keinen eigenen Sender – die geringe Energiemenge, die sich aus Funkwellen gewinnen lässt, reicht für den Betrieb.

„Im Gegensatz zu klassischen Methoden wie Wi-Fi oder Bluetooth, die Energie für das aktive Senden benötigen, können wir mit Backscatter-Technologie energieautark arbeiten“, so Witrisal.

Foto: Lunghammer – TU Graz

Um die Effizienz zu steigern, setzen die Forschenden auf verteilte Antennensysteme. Diese sogenannten Arrays halten die Sendeleistung jeder einzelnen Antenne niedrig. „So vermeiden wir eine erhöhte Strahlenbelastung in der Umgebung“, betont Witrisal.

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Die Einsatzfelder für batterielose IoT-Geräte sind breit:

- Supermärkte: elektronische Preisschilder ohne Batteriewechsel reduzieren Abfall und Wartung.

- Logistik: Waren lassen sich lückenlos verfolgen und bis auf einen halben Meter genau orten.

- Gebäudetechnik: Sensoren in großen Räumen arbeiten völlig wartungsfrei.

Bis die Technologie im Alltag ankommt, müssen noch technische Hürden überwunden werden. „Bei der Backscatter-Kommunikation haben wir es mit schwachen Signalen zu tun, die wir auch über größere Distanzen empfangen möchten“, erklärt Witrisal. Dafür entwickeln die Forschenden spezielle Algorithmen, um verrauschte Daten zuverlässig nutzbar zu machen.

Die Forschungs- und Entwicklungsquote (F&E-Quote) liegt in der Steiermark auf dem historischen Höchstwert von 5,31 Prozent . Diese Entwicklung ist das Ergebnis einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher Hand sowie der konsequenten Nutzung von Förderprogrammen auf Bundes-, EU- und Landesebene.